Also sogar aus Wien konnte man in diesen letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges noch als Soldat bis in eine abgelegene Region an der Havel verschlagen werden. Am nordöstlichen Rand des Dorfes Bahnitz (im sogenannten „Ausbau“) fiel während der späteren Kampfhandlungen auch ein Berliner Oberleutnant (siehe unten). Bei ihm handelt es sich sicherlich um einen weiterer Zug- oder Kompanieführer der Wehrmacht-Einheiten, die im Dorf Bahnitz Stellung bezogen hatten, oder die sich von Kützkow aus während der Kampfhandlungen zurückzogen.

Für die „große“ Kriegsgeschichte sind die Dörfer im Havelbogen nur Nebenkriegs-Schauplatz: „Die Verteidigung der übrigen Front der Division“ (Konitzky) „- nördlich Brandenburg bis südlich Rathenow - war deshalb relativ problemlos“ (- bzw. wurde so eingeschätzt), „weil sie die Havel und ihre sumpfigen Ufer als unmittelbares Hindernis vor der eigenen Front hatte. Daher wurde hier das Magenkranken-Regiment eingesetzt.“ (6, S. 99)

Verteidigungsvorbereitungen im Dorf Bahnitz

Im Dorf Bahnitz standen zwei Vierlings-Flakgeschütze, Kaliber 3,7 cm, zwischen den Pappeln am Havelufer rechts von der Ablage. Sie konnten bis zur Fährstelle bei Milow hinüber schießen und dann wohl auch bis zur Fährstelle Tieckow.

„Direkt in der Mitte der Ablage wurde ein schweres MG postiert, der Schütze war durch eine dicke Mauer geschützt. Der Schwanebeck’sche Pferdestall wurde zur Munitionskammer und zum Vorratsraum umfunktioniert.“ (7) Von der heute noch schönen, höher gelegenen Bahnitzer Ablage aus hat ein Maschinengewehrschütze ein weites Schußfeld über die Havel hinüber. Es war naheliegend, diesen Umstand militärisch auszunutzen. Aber von dieser Seite sollte der entscheidende Angriff dann gar nicht vorgetragen werden.

Truppen richteten sich möglicherweise (?) auch an der Bahnitzer Schleuse zwischen Bahnitz und Kützkow zur Verteidigung ein. Sie wurden später umgangen und hielten sich auf der Schleuse noch bis zum 8. Mai versteckt, bevor sie gefangengenommen wurden (15). (Es könnte sich aber auch um sonst versprengte Truppenteile handeln, die nach den Kämpfen von Berlin versuchten, noch in den Westen zu gelangen.)

Rückzug aus dem Raum Schwielosee-Belzig (1. Mai)

Die kampfkräftigeren Divisionen der 12. Armee, die unter Führung des 20. Panzerkorps den Angriff auf Potsdam geführt hatten, und die Teile der 9. Armee des Kessels von Halbe aufgenommen hatten, wurden ab dem 1. Mai nachmittags (zumeist in Nachtmärschen) nach Norden verschoben Richtung Genthin, Rathenow und Tangermünde, wo die Russen den Rückzug der 12. Armee zur Elbe gefährdeten. Dabei handelte es sich - wie oben schon angeführt - um mehrere neu gebildete Divisionen (die Divisionen Jahn, Körner, Scharnhorst, von Hutten und von Schill) mit insgesamt 100.000 Mann, sowie mit Sturmgeschützen und Artillerie. Auf dem Rückmarsch verteidigte die Division Schill mit ihren neu aus dem Panzerwerk Brandenburg bezogenen Sturmgeschützen zunächst (am 2. und 3. Mai?) die Stadt Brandenburg (5).

Kämpfe um die Ortschaften Plaue, Rathenow, Premnitz und Milow (3. Mai)

Am 3. Mai war die Rote Armee nur noch einen Tag vom Havelbogen hinter Kützkow entfernt. Die Bahnitzer Vierlingsflak schoß in Richtung der umkämpften Milower Fähre, die an diesem Tag von den Deutschen gesprengt wurde. Die Stadt Brandenburg hatte inzwischen geräumt werden müssen. Die Ortschaft Plaue, westlich von Brandenburg, wurde durch Teile der Division Jahn (Grenadierregiment 1) erbittert gegen starke russische Angriffe gehalten (5, S. 298). In Plaue konzentrierten sich alle Kampfhandlungen auf die Havelbrücke. Diese wurde einen Tag später von den Deutschen gesprengt.

Der sowjetischen Führung stellte sich die Frage, ob sie noch auf einem anderen Weg als über Plaue dem Rückzug der 12. Armee in den Rücken fallen konnte. Und auch für die Deutschen stellte sich die Frage, ob und wann die Sowjets noch an anderer Stelle versuchen würden, über die Havel zu setzen. Viele Einwohner von Plaue flüchteten in die angrenzenden Dörfer, nach Möthlitz und auch nach Bahnitz. Russische Granaten schlugen in dem Dorf Kirchmöser ein (10

, S. 154) und nun sicherlich auch schon in die Dörfer weiter nördlich hinter der Havel.

Wann genau die ersten sowjetischen Granaten in Bahnitz einschlugen, ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. Die erste jedenfalls traf in Bahnitz friedlich in der Sonne auf der Dorfstraße spielende Kinder. Der Beschuss könnte also schon am 3. Mai oder früher eingesetzt haben. (Er könnte aber auch nur am Tag der Einnahme selbst vor sich gegangen sein.) Ein zweijähriger Flüchtlings-Junge, der Sohn einer Berlinerin (Frau Scharschmidt) war nach dem ersten Granateinschlag sofort tot (7).

Viele Bahnitzer versuchten noch nach Westen über die Elbe zu flüchten. So die Bäuerin Johanna Bading (1912-1984, die Oma des Verfassers dieser Zeilen). Ihr Mann galt seit der Ardennen-Offensive als vermisst. Er befand sich, was die Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, in französischer Kriegsgefangenschaft. Auch sie fuhr mit ihren vier Kindern (11 bis 4 Jahre alt) mit dem Pferdefuhrwerk Richtung Elbe. Dasselbe taten die Großeltern Schwanebeck (7) und viele andere.

Aber schon auf der Fahrt dorthin erfuhren die Flüchtenden, dass die Amerikaner keine Flüchtlinge mehr über die Elbe lassen würden. Deshalb quartierte sich Johanna Bading in ihrem Elternhaus in dem Dorf Zollchow ein.

Der Bahnitzer Siegfried Laskowski war Soldat und lag mit seiner Einheit zufällig bei dem Dorf Knoblauch. Er erhielt die Erlaubnis, noch kurz in Bahnitz seine Familie besuchen zu dürfen. Viele kehrten damals schon nicht mehr zu ihren Einheiten zurück. Er tat es aber dennoch und zog dann mit seiner Einheit weiter Richtung Elbe. Das Dorf Knoblauch lag auf einer der beiden Durchgangs-Straßen, über die die Divisionen und Regimenter der Armee Wenck sich Richtung Elbe absetzten.

C. Der 4. Mai auf den Dörfern im Havelbogen

Am Morgen des 4. Mai sollte der Roten Armee schließlich überraschend der Übergang über die Havel bei der Fährstelle Tieckow gelingen. Bis zum Abend, bzw. bis um Mitternacht nach Ende dieses Tages sollten sie von dort aus bis in die Dörfer Altbensdorf, Möthlitz, Kützkow, Bahnitz und Jerchel gelangen. Für diese Dörfer war also der 4. Mai der Tag der entscheidenden Kämpfe.

Die Kämpfe um die Fährstelle Tieckow

In den frühen Morgenstunden des 4. Mai erzwangen sich die sowjetischen Truppen den Havelübergang an der Fährstelle Tieckow (siehe Abb. 1). An der schmalsten Stelle der Havel befand sich bei dem Dorf Tieckow bis 1945 eine Bauernfähre ("Heufähre"). Heute ist sie lange aufgegeben. Die Fährstelle nutzten die Tieckower Bauern seit Jahrhunderten zum Erreichen ihrer Heuwiesen nordwestlich des Dorfes Bahnitz. Von der Fährstelle aus führt dorthin der so genannte „Tieckower Heuweg“, heute immer noch ein ungepflasterter, selten benutzter, einsamer Sandweg, der zunächst durch Wald, dann durch Felder führt. In der Tieckower Ortschronik heißt es (4, S. 42):

"Die Tieckower Wiesenflur reichte für die Viehwirtschaft der Bauern nicht aus. Man nutzte Wiesen auf der anderen Havelseite in der Nähe des Dorfes Bahnitz. Das Heu wurde mittels einer sogenannten 'Heufähre' übergesetzt."

|

| Abb. 16: Soldaten bei einer Besprechung (Bundesarchiv) |

Die Gegend des westlichen Havelufers und weiter von dort in den Wald hinein ist heute eine außerordentlich einsame Gegend. Flußaufwärts (nach Süden), da wo die Havel wieder etwas breiter wird, ist sie heute ausgewiesen für Wasser-Ski, wodurch tagsüber im Sommer manche Unruhe dort entsteht. Flußabwärts (nach Norden) gibt es viele sogenannte "Datschen", die sich am Havelufer entlang reihen. Im Wald, durch den man ans Ufer kommt, findet man außerordentlich selten Menschen vor.

Das heutige Westufer der Tieckower Fährstelle ist heute von Baumgruppen, sowie einer feuchten Schilf- und Wiesenniederung gesäumt. 30 Meter vom Ufer entfernt beginnt mit einer Bodenerhöhung der Wald. Im Randbereich dieses Waldes, insbesondere über den Bereich der ersten etwa 30 Meter nördlich des heutigen Tieckower Heuweges lagen an jenem 4. Mai 1945 die Granateinschläge der sowjetischen Artillerie dicht an dicht. Noch heute sieht man hier die Einschlaglöcher der Granaten von 1945. Heute wachsen dort etwa 60 Jahre alte Eichen, Kiefern und Birken. Aber auch der eine oder andere ältere Baum steht dazwischen.

Von dieser Bodenerhöhung aus, sichtgeschützt aus dem Wald heraus hatten die deutschen Verteidiger ein geeignetes Schussfeld auf die Havel und ihre beiden Ufer. Mit Gewehren, Maschinengewehren und Flakgeschützen werden sie sich hier zur Verteidigung eingerichtet haben. Von den sowjetischen Truppen wurde der Flussübergang mit Materialüberlegenheit artilleristisch vorbereitet. Schon während dieses Beschusses durch die Artillerie werden die deutschen Soldaten Verluste erfahren haben. Zum Zeitpunkt des sowjetischen Angriffes herrschte außerdem dichter Morgennebel, der den Verteidigern die Sicht entzog.

|

| Abb. 17: Gutsfriedhof Kützkow |

Die sowjetischen Einheiten werden dann mit Sturmbooten über die Havel gesetzt sein. (Oft haben sie in diesem Krieg aber auch mit wesentlich einfacheren Mitteln Flüsse überwunden. Zum Teil sogar bloß mit den Waffen schwimmend.) Viele Einzelheiten dieses Angriffs über die Havel sind der verwendeten Literatur nicht zu entnehmen. Der Havelübergang wurde aber von den sowjetischen Truppen in den 1960er Jahren in einer militärischen Übung noch einmal nachgestellt. Zu ihm wird es also Angaben in der russischen militärgeschichtlichen Literatur geben.

Offen bleiben muss einstweilen auch, wie stark die Deutschen Widerstand geleistet haben oder überhaupt leisten konnten, nachdem die sowjetischen Soldaten das Ufer erreicht hatten. Auch wie hoch die Verluste der russischen Truppen bei diesem Havelübergang waren und ob und wie viele von den deutschen Soldaten in Gefangenschaft gerieten, muss vorerst ungeklärt bleiben.

14 deutsche Gefallene aus diesen Kämpfen sind heute neben dem Dorffriedhof von Kützkow bestattet (siehe Abb. 17-19). Diesen deutschen Soldaten wird ein Ausweichen gar nicht erlaubt gewesen sein, da der Havelübergang einen Stoß in die Flanke der zurückgehenden deutschen Truppen darstellte.

Die Soldaten vor Ort und ihre übergeordneten Stellen wussten ja, dass die sowjetischen Truppen durch diesen Havelübergang den abziehenden deutschen Truppenteilen den Rückweg zur Elbe abschneiden wollten. Umso unerbittlicher werden die Befehle zum Ausharren gelautet haben.

|

| Abb. 18: Gutsfriedhof Kützkow |

Als Gefallene sind auf dem Kützkower Friedhof bestattet: Albert Schnidke, Wilhelm Jahner, Helmut Lehmann, Wilhelm Lenz, Karl Prochnow, Fritz Schäfer und Heinz Scholt. Außerdem acht unbekannte Soldaten, darunter der genannte Wiener.

Auf der Tafel für den Schützen Albert Schnidke ist auch die militärische Einheit angegeben, der er angehörte. Die Abkürzung könnte lauten: „107. Landesschützen-Ersatzbataillon, 2. Maschinengewehr-Kompanie“. Zu einem „Landesschützen-Ersatzbataillon 107“ finden sich im Internet derzeit keine Angaben.

Stark zerschlagene deutsche Truppenteile, so wird kann man vermuten, werden sich dann noch - womöglich Widerstand leistend - aus ihren Stellungen zurückgezogen haben und auf das Dorf Möthlitz zurückgegangen sein.

Die Möthlitzer Dorfchronik wertete die persönlichen Aufzeichnungen des Möthlitzers Berthold Schulz aus. Berthold Schulz wurde 1929 geboren. Er war also damals 14 Jahre alt. Er berichtet (9):

„Im Morgengrauen des 4. Mai 1945, bei dichtem Nebel, erzwang die Rote Armee den Übergang“ (gemeint ist: über die Havel). Die Einheiten der Roten Armee stießen in zwei Richtungen vor, einmal entlang des Tieckower Heuweges in Richtung“ der Dörfer Kützkow und „Bahnitz und zum anderen (...) in den Möthlitzer Park. Gegen Mittag erreichten sie beide Orte.“

|

| Abb. 19: Gutsfriedhof Kützkow |

Im Wald an der Fährstelle Tieckow lagen noch in den 1950er Jahren militärische Ausrüstungsgegenstände, etwa durchlöcherte Stahlhelme. Als der Kampf um den dortigen Übergang über die Havel von den sowjetischen Truppen noch einmal in den 1960er Jahren nachgespielt wurde, machte ein Helmut Polanek heimlich Aufnahmen. (lt. Blasek 2.1.07 [?])) Außerdem ist über die Rückkehr der Einwohner des Dorfes Tieckow, die nach Bahnitz und Nitzahn ausgewichen waren, nach dem Ende der Kampfhandlungen zu erfahren (4, S. 42f):

"Die Rückkehr der Einwohner um den 3. - 5. Mai 1945, nach Kriegsende vollzog sich über eine Behelfsbrücke. Die sowjetischen Soldaten hatten diese nahe dem Steindamm über die Havel zum Übersetzen ihres Stoßtrupps, der über die Kolonie Tieckow das Dorf erreichte, zeitweilig errichtet."

Nun, dass es sich nicht nur um einen Stoßtrupp handelte, sondern um tausende von Soldaten, wird den folgenden Ausführungen noch entnommen werden können.

Das Gut Kützkow wird geräumt

Dem deutschen Militär, das in Kützkow lag, blieb nach diesem Havelübergang nichts anderes übrig, als Kützkow zu räumen. Der Kützkower Gutsbesitzer Hermann von Schnehen, der die militärische Lage nicht vollständig überblicken konnte, merkt abschätzig an (2, S. 114): „Bevor es aber zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm“ (dem von ihm als „widerlich“ empfundenen deutschen Kampfkommandanten von Kützkow) „und mir kam, zog er mit Hitlerjungen und Volkssturm unter Mitnahme von Wagen, Pferden und den Fahrrädern der Flüchtlinge feige“ (- ?) „von dannen, in Richtung Westen. Für die jungen Pimpfe (Jungvolk) und die alten Männer war das gewiss das Beste! Aber dieser widerliche Patron tat es bestimmt nicht ihretwegen!“

Granatbeschuß auf das Dorf Bahnitz

|

| Abb. 20: Schweres deutsches Infanteriegeschütz (Bundesarchiv) |

Nach den Erinnerungen der Familie ist Johanna Bading (siehe oben) am 4. Mai in der Frühe noch einmal allein nach Bahnitz zurückgekehrt, um nach den Tieren auf dem Hof zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt lag das Dorf schon unter Granatbeschuss. Eine Granate traf den 45-jährigen Paul Fahrholz tödlich direkt vor der Haustür seines Hauses am Havelufer. Eine andere Granate traf das Dach des Wohnhauses der Familie Bading und schlug bis in die Küche hindurch. Auch die Scheune auf diesem Hof hatte einen Treffer erhalten. Die Kirche erhielt mehrere Treffer. Eine Granate schlug nahe der Friedenseiche (an der Kirche) ein und verwundete mit einem Splitter den Bauern Adolf Sengespeick am Bein.

Nachdem die deutschen Militäreinheiten von dem Übergang der Russen an der Fährstelle Tieckow erfahren hatten, werden sie Abzugsbefehle erhalten haben oder sich auch schon ohne dieselben abgesetzt haben. Sie forderten Johanna Bading auf, den in ihrer Hofgarage stehenden PKW herauszugeben. Sie weigerte sich zunächst, setzte dann aber durch, dass der soeben durch einen Granatsplitter im Bein verwundete Adolf Sengespeick zumindest noch bis nach Milow in das Lazarett mitgenommen wurde. Dann verließ auch sie selbst wieder das kurz vor der Einnahme durch die Sowjets stehende Dorf. Sie erzählte immer, wie sie mit dem Pferdefuhrwerk gefahren sei - wahrscheinlich auf dem Weg von Bahnitz nach Jerchel (oder über Möthlitz und Nitzahn nach Jerchel?): Von der westlichen Seite hätten deutsche Geschütze über sie hinweg geschossen, von der östlichen Seite die russischen.

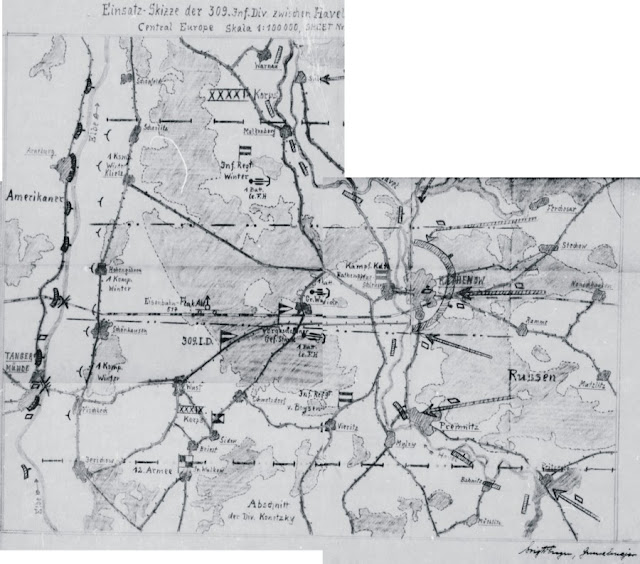

Auf der Abb. 10a ist eine Eisenbahnflak-Abteilung eingezeichnet, also ein Flakzug, der zwischen der Stadt Rathenow und Schönhausen, dem Geburtsort von Otto von Bismarck an der Elbe hin und herpendeln konnte. Auch von diesem könnte der Beschuss ausgegangen sein.

Von der Fährstelle Tieckow aus fächerten sich also die russischen Truppen auf und stießen sowohl Richtung Möthlitz als auch Richtung Kützkow vor. Sie überquerten in Kützkow die Havel in Richtung Pritzerbe und nahmen die Stadt am östlichen Ufer der Havel ein, deren Zufahrtsbrücken auf der östlichen Havelseite gesprengt worden waren. Die russischen Truppen drangen schließlich auch in Richtung Bahnitz vor.

Gefallene Verteidiger im „Ausbau“ von Bahnitz

Im Verlauf der nun beginnenden Rückzugsgefechte des magenkranken (?) Bataillons fielen in Bahnitz drei deutsche Soldaten. Zwei von ihnen sind auf dem Bahnitzer Dorffriedhof bestattet. Der dritte, ein Oberleutnant, wurde von seinen Angehörigen noch im Jahr 1945 nach Berlin umgebettet. Ob man also den richtigen Eindruck erhält, wenn in Erinnerungen von der „fast kampflosen“ Einnahme des Dorfes Bahnitz die Rede ist (7), wird infrage gestellt werden können. Außerdem wurden noch am 8. Mai 1945 einige gefangene deutsche Soldaten, die sich an der Havelschleuse (zwischen Bahnitz und Kützkow) versteckt gehalten hatten und abgeschnitten waren, durch das Dorf geführt.

Gefechte hat es also am 4. Mai zunächst um den „Ausbau“ am nordöstlichen Dorfrand von Bahnitz gegeben, von wo aus zurückgebliebene deutsche Einheiten russische Einheiten, die auf Bahnitz vordrangen, beschossen haben können. Davon bekamen die Menschen in den Kellern in der Dorfmitte wahrscheinlich nur wenig mit.

Man kann sich denken, dass zurückgebliebene deutsche Einheiten in den Gehöften des Ausbaus am Dorfrand nach Osten, nach Kützkow hin, mit Maschinengewehren das Feuer auf den Weg nach Kützkow eröffneten, nachdem sie dort gesehen haben, wie sich russische Einheiten auf einige hundert Meter dem Dorf genähert hatten. Diese mögen das Feuer erwidert haben. Auch die sowjetische Artillerie mag auf das Dorf geschossen haben. Dabei mag der Berliner Oberleutnant ums Leben gekommen sein.

Ein deutscher Soldat lag nach den Kämpfen auf einem der Ausbau-Höfe. Es soll ein Litauer (oder Spanier?) gewesen sein, wie Edith Thiedecke, die damalige Tochter des Ausbau-Hofes, später erzählt hat. Ein zweiter deutscher Soldat, der genannte Berliner Oberleutnant, lag auf dem Nachbarhof. In seiner Nähe lag auch der 40-jährige Walter Löbert aus Plaue. Er war hier vielleicht als Volkssturmmann eingesetzt gewesen. Er war bis 1942 Soldat in Russland gewesen, dann aber als Rüstungsarbeiter in Brandenburg "unabkömmlich" gestellt worden. Viele Einwohner Plaues waren bei Beginn der Kämpfe um Plaue am 2. Mai 1945 (?) in die nördlichen Nachbardörfer ausgewichen. Und Walter Löbert hatte in Bahnitz Verwandte, bei denen er unterkommen konnte (Krüger, Hof Nr. 9).

Gefallene auf dem Weg nach Jerchel

Die letzten deutschen Einheiten haben sich dann vermutlich durch das Dorf zum Friedhof hin zurückgezogen, um sich von dort durch den Wald nach dem Dorf Jerchel abzusetzen, bevor ihnen auch nach dort der Weg abgeschnitten werden konnte. Wenn russische Truppen von der Tieckower Fährstelle schon weit in Richtung Möthlitz vorgedrungen waren, dann war dieser Weg vom Bahnitzer Friedhof hinüber zum Jercheler Wald einzusehen und zu beschießen und möglicherweise nicht mehr leicht für die letzten, abziehenden, deutschen Soldaten zu überwinden.

Von der Friedhofsmauer am Südwestrand des Dorfes aus könnte die letzte Nachhut Feuerschutz für die nach Jerchel abziehenden Truppen gegeben haben und dadurch selbst unter Beschuss gekommen sein. Die deutschen Soldaten hatten sich innerhalb des Friedhofs hinter der Friedhofsmauer verschanzt und wurden von sowjetischen Maschinengewehren und Granatwerfern beschossen. Das ist zum Teil bis heute an den Einschlagspuren in der Friedhofsmauer sichtbar. Ebenso sind Granatsplitter-Einschläge an den der Straße zugewandten Ställen der Höfe Nr. 5 und Nr. 27 zu erkennen.

Nur einige hundert Meter vor der Friedhofsmauer ist ein russischer Soldat gefallen. Seine Leiche wurde erst beim Pflügen im Herbst an der Stelle entdeckt, wo sich heute der „Tannenweg“ befindet. Ein deutscher Soldat lag zweihundert Meter vom Friedhof entfernt auf dem Weg Richtung Jerchel tot am Straßenrand. Er war dort seinen Verletzungen erlegen, die er vielleicht schon am Friedhof selbst erhalten hatte.

Die zum Jercheler Wald abziehenden deutschen Truppen gerieten noch vor dem Waldrand an der Dunke-Brücke in weitere Kämpfe. Oder zumindest unter Beschuss. Hier fiel noch einmal ein deutscher Soldat. Und noch drei weitere deutsche Soldaten fielen bei Kämpfen rund um das Dorf Jerchel. Auf dem Friedhof von Jerchel liegen insgesamt „vier unbekannte deutsche Soldaten“ begraben.

In Erinnerungen ist von der „fast kampflosen“ Einnahme des Dorfes Bahnitz die Rede (7). Doch bei dieser Einnahme sind drei deutsche Soldaten und der Volkssturmmann [?] Walter Löbert gefallen, sowie ein russischer Soldat. Außerdem ist bei dem Granatbeschuss ein zweijähriger Junge und der 45-jährige Paul Fahrholz ums Leben gekommen. Und es sind weitere Personen verletzt worden.

Die Rote Armee in Bahnitz

Horst R. Baumann lebte 1943 bis Juni 1945 als 12 ½-jähriger Hitlerjunge - zum Schluss zusammen mit seiner Schwester Gudrun - bei seinen Großeltern Schwanebeck in Bahnitz auf dem Hof Nr. 11 (der drittletzte Hof links vor der Ablage an der Havel). Die Mutter arbeitete in Berlin. Die Großeltern versuchten noch, über die Elbe zu kommen, während Baumann mit seiner Schwester bei der Urgroßmutter auf dem Hof verblieb.

Baumann erinnert sich (7):

„Inzwischen hatten viele Bahnitzer ihr Heil in der Flucht gesucht, und die ersten russischen Infanteristen, mehrheitlich Mongolen, nahmen das Dorf am 5. Mai 1945“ (- ? wohl falsch, gemeint wird sein, wenn man den Verlauf der übrigen militärischen Ereignisse berücksichtigt: der 4. Mai*)

)

„fast kampflos ein, nachdem sich die deutsche Truppe abgesetzt hatte, der Krieg war ohnehin schon längst verloren. In den damaligen Kriegsnachrichten hätte man das als ‚planmäßige Absetzbewegung zur Begradigung der Front’ bezeichnet. Soweit wir das damals nachvollziehen konnten, waren wohl ein paar versprengte Soldaten von den Russen überrannt worden, denn wir fanden in den Tagen nach der Kapitulation drei tote Soldaten in der unmittelbaren Umgebung des Dorfes. Wer sich um die Beisetzungen kümmerte, ist mir nicht bekannt. (...) In Schwanebecks Gewölbekeller befanden sich zu dieser Zeit ...“ - es werden Flüchtlinge und Hausbewohner genannt.

„Bis dahin hatten wir nur einige Uräschreie der Russen gehört, im Dorf bzw. Keller hatten wir keinen Schuss gehört, als sich plötzlich ein altes russisches Maschinengewehr auf einem Karren durch unser Kellerfenster schob ...“

Es wird auch zu berücksichtigen sein, daß die Menschen damals seit sechs Jahren nichts anderes als vom Krieg hörten. Wenn es dann "nur" so wenige Tote bei der Einnahme des eigenen Dorfes gab, konnte man das dann - im Vergleich zu dem, was sonst so erlebt, erzählt und gesendet wurde - "unspektakulär" empfinden - ohne dass es das nun tatsächlich war.

Ein letzter deutscher Gegenangriff bei Möthlitz

Die Einnahme der Dörfer Bahnitz und Möthlitz bedrohte nun die deutsche Rückzugsstraße zwischen Altbensdorf und Milow. Deshalb wurde mit verfügbaren Einheiten von den Dörfern Knoblauch und Nitzahn aus ein deutscher Gegenangriff Richtung Möthlitz bereit gestellt und durchgeführt. Bei ihrem Marsch nach Norden erhielten Truppenteile der Division Schill, vor allem das Grenadierregiment 1, im Verlauf des Vormittags des 4. Mai den Befehl, den bei „Bahnitz“ (bzw. Tieckow) gebildeten sowjetischen Brückenkopf zurückzudrängen (5, S. 297):

„Zwischen Plaue und Premnitz erwehrte sich das nordwärts marschierende Grenadierregiment Schill 1 nur mühsam der über die Havel hinweg geführten russischen Angriffe und versuchte - mangels schwerer Waffen vergeblich -, einen bei Bahnitz“ (gemeint ist bei der Tieckower Fährstelle)

„über den Fluss gebildeten sowjetischen Brückenkopf einzudrücken.“

Der damals 14-jährige Möthlitzer Berthold Schulz erinnert sich: „Da die Absetzbewegungen der 12. Armee zur Elbe“ durch den Vorstoß der Sowjets über die Havel bei der Fährstelle Tieckow „gefährdet waren, begann die Wehrmacht mit eilig herbeigeführten Kampfgruppen und mit Unterstützung von drei Sturmgeschützen“ (der Division Schill) „am frühen Nachmittag aus Richtung Nitzahn, entlang des Knoblaucher Weges einen Gegenangriff. Dieser kam durch das schwere Abwehrfeuer der Roten Armee mit Artillerie, Salvengeschützen und Granatwerfern kaum voran“ (muss besser heißen: schwer voran) „und brach am Waldrand des Kützkower Weges endgültig zusammen.“ (1)

Das Dorf Möthlitz liegt von Nitzahn, also den Ausgangsstellungen drei Kilometer, der Waldrand Richtung Kützkow fünf Kilometer entfernt. Der Gegenangriff kam also sehr wohl voran. Allerdings gelang es nicht, den von den Sowjets gebildeten Brückenkopf wieder ganz zu beseitigen. Berthold Schultz schreibt weiter: „Die Rote Armee grub sich am Waldrand ein und zündete diesen teilweise an.“

Diese sowjetischen Truppenteile fühlten sich also in die Defensive gedrängt. Ein dabei auf dem Weg von Möthlitz nach Plaue gefallener russischer Soldat wurde erst Ende des Jahres 1945 entdeckt. Berthold Schulz erinnert sich:

„Die Wehrmacht zog sich am Nachmittag in den Ort“ (Möthlitz) „zurück und beließ ihre Einheiten und Sturmgeschütze im Bereich des Gutshofes“ (von Möthlitz). „(...) Nach Einbruch der Dunkelheit setzte sich die Wehrmacht Richtung Elbe, in den Brückenkopf Tangermünde ab.“ (1)

In diesen Kämpfen in und um Möthlitz sind am 4. Mai fünf deutsche Soldaten gefallen. Unter ihnen befanden sich zwei 20-jährige Angehörige des Reserve-Flieger-Ersatz-Bataillons 7, die möglicherweise zur Division Schill gehörten. Sie liegen auf dem Möthlitzer Friedhof begraben. Auch fielen insgesamt sechs russische Soldaten. Sie wurden später auf den Sammelfriedhof Genthin umgebettet.

|

| Abb. 25: Am Grab eines gefallenen Kameraden (1939, Bundesarchiv) |

Fast alle Möthlitzer Grundstücke und Gebäude sind in diesen Kämpfen durch Beschußschäden in Mitleidenschaft gezogen worden. Ganz zerstört wurden fünf Gebäude (1).

In der Erinnerung von Berthold Schultz (1): „Die Rote Armee stieß langsam nach und erreichte um Mitternacht den Ort“ (Möthlitz) „und besetzte ihn. Am 5. Mai 1945 kamen dann die schweren Einheiten über die Havel, nachdem an beiden Fährstellen (Pritzerbe und Tieckow) Holzbrücken errichtet worden waren. Diese Einheiten zogen weiter nach Westen.“

Die drei Sturmgeschütze der Division Schill schufen kurzfristig und örtlich eine Überlegenheit, die aber nicht nachhaltig aufrecht erhalten werden konnte. "Vor Möthlitz wurde noch ziemlich gekämpft, es gingen dort auch einige Häuser in Trümmer, Nitzahn blieb frei von Beschuss," schrieb die Nitzahnerin Rosemarie Moebus am 6. Dezember 1945 an Verwandte der Familie Zander (zit. in Zander, S. 1).

Die Plauer Brücke wird gesprengt

Am Abend des 4. Mai

„um 22.45 Uhr wurde die Plauer Brücke“ - über die Havel von deutschen Einheiten -

„gesprengt; in geringen Zeitabständen flogen dann die Brücken nach Kirchmöser und die Kanalbrücken (bei Großwusterwitz und Woltersdorf) in die Luft. (...) Unmittelbar nach der Sprengung hatten alle zur Verteidigung des Havelübergangs eingesetzten Soldaten Plaue verlassen.“ (10, S. 154)

Die Russen rücken zögernd nach Plaue, Bensdorf, Milow und Kirchmöser

Nun rücken also die sowjetischen Truppen den abziehenden deutschen Truppen hinterher, zum Teil mit einem halben Tag Verzögerung: „Die Wehrmacht zog sich Richtung Elbe zurück und in der Nacht zum 5. Mai 1945 zog ein letzter SS-Trupp durch Altbensdorf. Gegen Nachmittag“ (des 5. Mai) „kam die Nachricht ‚der Russe ist da’. Von Knoblauch her marschierte ein Trupp Russen auf das Dorf zu.“ (11, S. 11)

In Premnitz und Rathenow sah man Brände, Rote Fahnen und Rote Truppen. Um Milow selbst scheint dann ebenfalls nicht mehr gekämpft worden zu sein. „In der Nacht zum 5. Mai rückt die SS“ auch aus Milow „ab. (...) Gegen sechs Uhr“ abends am 5. Mai „zieht die Rote Armee in Milow ein.“ (8, S. 162f, ebenso 12)

Verteidigung Zollchows Richtung Rathenow (5. Mai)

Die Division Schill sammelte um das Gut Grille bei dem Dorf Zollchow. Sie wehrte am 5. Mai (?) sehr verlustreich Angriffe aus Richtung Rathenow ab. Dabei hatte sie 30 Gefallene zu beklagen. Diese liegen auf dem Dorffriedhof von Zollchow begraben (?).

Mit anderen Familien grub sich die Familie Bading in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai im Wald zwischen Zollchow und Sydow ein. Der 11-jährige Sohn bekam dabei von deutschen Soldaten, die ihren Panzerspähwagen abrüsteten, Scherenfernrohre, die er im Wald vergrub.

Die Rückzugskämpfe der 12. Armee setzten sich vom 5. auf den 6. Mai fort über die Dörfer Böhne, Bützer, Vieritz und Zollchow und mündeten in der Verteidigung des letzten Brückenkopfes bei Tangermünde am 7. Mai. Eine Schilderung der Abwehrkämpfe rund um Genthin ist inzwischen in einem weiteren Blogbeitrag gegeben worden (33).

D. Furchtbare Zeit unter russischer Besatzung

Im Wald von Zollchow ging am Morgen des 6. Mai russische Infanterie vor und schickte die Zivilbevölkerung zurück. Die Familie Bading fuhr unter Granatfeuer zurück ins Dorf Zollchow. Sie fuhr sofort weiter mit dem Pferdewagen nach Bahnitz. Zwischen den Dörfern Zollchow und Vieritz lagen links im Wald Stalinorgeln (Salvengeschütze) und schossen über die Familie hinweg zur Elbe.

Kurz vor Bahnitz lag ein toter deutscher Soldat, der kurze Zeit später neben dem Weg begraben wurde. (Die Russen kippten auf das blumengeschmückte Grab, so die Erinnerungen, Mist. Später wurde der Soldat auf dem Friedhof unter einer Linde mit einem weiteren unbekannten deutschen Soldaten begraben.)

Im Bading’schen Hof in Bahnitz war der Hofhund von den russischen Soldaten erschossen worden und alles Vieh war auf die Havelwiesen hinausgetrieben worden. Dies war auf allen Höfen geschehen.

Nur mühsam sollten die Bauern in den nächsten Jahren wieder ihren früheren Viehbestand aufbauen können.

Eine von Johanna Bading erzählte Erinnerung war, wie die russischen Soldaten versuchten, auf der Toilette mit Wasserspülung Kartoffeln zu waschen. Als sie an der Spülung zogen, waren die Kartoffeln weg und der betreffende Russe guckte ganz verdutzt. Johanna Bading musste noch im späteren Lebensalter lauthals lachen, wenn sie davon erzählte. Es war wohl eines der seltenen Ereignisse, bei denen sie in dieser Zeit lachen konnte.

Insbesondere im Dorf Mögelin - zwischen Premnitz und Rathenow - gelegen kam es in den folgenden Tagen zu schwersten Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung wie aus Zeitzeugenberichten zu entnehmen ist. Wie erwähnt, wurde das genannte Dorf Zollchow in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1945 von der Roten Armee besetzt, das Heimatdorf von Johanna Bading. Über das Inferno, das sich auf diesem Dorf in den Tagen der Besetzung abspielte, ist inzwischen ein eigener Blogartikel erschienen. Hier nahm sich die gesamte ansässige Bauernfamilie Bading - nach Folterungen durch die russischen Soldaten - mitsamt den Großeltern das Leben (34).

Im folgenden soll auch von dem Schicksal der oben angeführten Familie Zander in Nitzahn berichtet werden. In Familienbriefen wurde dem Sohn, der damals nicht in Nitzahn auf dem elterlichen Hof arbeitete, sondern in der Nähe von Halle, wo er auf einen Hof einheiraten konnte und weil auf dem elterlichen Hof nur ein Mann "unabkömmlich" sein konnte (sein Vater oder er selbst), davon berichtet wie es dort am 11. Mai zum gemeinsamen Selbstmord seiner Eltern, seiner Schwester und seiner unverheirateten Tante gekommen ist.

Das furchtbare Schicksal der Familie Zander in Nitzahn (11. Mai 1945)

Schon immer hatte es auf den drei großen, über 50ha großen Höfen in Nitzahn - oder auch auf dem Gut in Möthlitz - polnische Erntehelfer gegeben. Solche polnischen Familien waren nun auch während des Zweiten Weltkrieges im Dorf, womöglich galten sie nominell als Zwangsarbeiter. Der große Anteil an Kriegsgefangenen auf allen Dörfern und Höfen brachte natürlich auch zahlreiche Sorgen und Probleme mit sich. So ist es im Dezember 1944 in Nitzahn zu einem Diebstahl durch einen Polen gekommen, worauf zunächst die Forderung laut geworden ist, dass er aufgehängt werden solle. Er wurde aber schließlich doch noch ins Gefängnis nach Genthin (Zander, S. 3). Womöglich gab solches Geschehen die Grundlage auch für manche späteren Racheakte.

Viele Nitzahner waren in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai in den Wald geflüchtet, so auch die Familie Zander. Als sie am nächsten Morgen in das Dorf zurück kamen, "war alles auf den Kopf gestellt, da hatten die Polen drin gehaust." So schreibt die Frau des Jahrzehnte langen Hofverwalters der Familie Zander (Zander, S. 2). Und die Nitzahnerin Rosemarie Moebus berichtete: "Die eine Polenfamilie Pokorski holte auch Zander und sagte Allerlei Schlechtes aus, was die Russen natürlich glaubten." Aufgrund dessen wurden die Familie Zander am 6. Mai von den Russen aus ihrem Haus "gejagt": "Das hatten ihnen alles die Polen eingebrockt. Wegen schlechter Behandlung hatten sie ihn bei den Russen angeschwärzt." "So wurden sie sehr von den Russen schikaniert."

Die Familie Zander floh in ein kleines Landarbeiter-Häuschen auf der anderen Seite der Dorfstraße. "Aber auch da suchten sie die Russen. Wie sie die Menschen gepeinigt haben, lässt sich auf Papier nicht wieder schreiben." "Herrn Zander holten sie nachts aus dem Bett, er musste den Mist" (auf dem Hofmisthaufen) "glatt ziehen und fest trampeln unter Bewachung 3. mit aufgepflanztem Gewehr." Die Russen hatten sich im Haus festgesetzt und hielten dort Feste ab. Bei diesen mussten die Frauen servieren in "unwürdiger" Weise, wie es nur angedeutet wurde, also nackt. In mündlicher Überlieferung wurde es deutlicher gesagt:

Ernst Zander musste eine Nacht lang auf dem Misthaufen Mist festtreten, während die drei Frauen vergewaltigt wurden.

Sie "mussten mit ansehen, wie alles ausgeplündert wurde, am meisten von den eigenen Leuten." "Sie mussten alle Tage mit ansehen, wie ihr Haus geplündert wurde. Frau Zanders Flügel, Möbel und Sachen, alles raus." "Dies gab wohl Herrn Zander den Rest." Er habe keine Nacht mehr Ruhe gefunden, mal hier, mal dort geschlafen. Schließlich sollte er am 11. Mai auch noch den Goldschmuck herausgeben. Die Frau des Hofverwalters berichtet (S. 7):

"Am 11. Mai kommt mein Mann abends runter, Herr Zander gibt meinem Mann die Zigarrentasche und sagt zu ihm, hier Mangelsdorf haben Sie ein Andenken von mir, heute Abend wollen sie mir totschiessen, wenn ich unsere goldenen Uhren und Wertsachen nicht raus gebe. Mein Mann hat ihm noch zugeredet, aber Herr Zander war total mit den Nerven kaputt. Am anderen Morgen waren sie verschwunden. (...) Am nächsten Morgen hat sie Meier entdeckt, lagen sie alle vier hinter dem Garten bei Wächters Haus auf dem Roggenfeld, hatten sich die Pulsadern geöffnet. (...) Am Nachmittag haben wir sie beerdigt."

Der Sohn war - wie gesagt - in der Gegend von Halle. Eines nachts wachte er auf, ihm schien es, als wäre seine Mutter da und als hörte er sie rufen. Und er wusste auch am Morgen noch, dass etwas passiert war (Zander, S. 21). In einem anderen Familienbrief (vom 10.2.1948) wird berichtet (Zander, S. 1):

"Deine Lieben lagen hinter dem kleinen Haus an der Stege, das früher Kohlhases gehörte, auf dem Acker. (...) Es war eine Verzweiflungstat, denn ihr Haus und die Wirtschaft waren vollkommen ausgeraubt; kein Stück Vieh war mehr auf dem Hofe und die Familie selbst aus dem Haus gejagt und musste in dem Hause von Altenkirchs gegenüber wohnen. Ernst soll so gelitten und an Kräften abgenommen haben, dass er wie ein alter Mann aussah. Auch seine Frau, seine Tochter und Else sollen in kurzer Zeit sehr an Gewicht verloren haben." "Die nächste Woche darauf haben die Russen die goldenen Uhren und Wertsachen gefunden, sie lagen im Göpel beim Hühnerstall eingegraben."

Und in einem Brief vom 7. März 1954 schreibt die Ehefrau des Hofverwalters (Minna Mangelsdorf) aus Nitzahn: "Ganz unheimlich ist mir immer zu Mute, wenn ich die Kleider und Mäntel von Frau Zander auf der Straße sehe. Auch die Sachen von Fräulein Else" (die 52-jährige unverheiratete Schwester) "sind in Nitzahn geblieben. Aber keiner gibt was raus." Der verbliebene Sohn der Familie erfuhr in Halle erst Wochen später vom Tod seiner Angehörigen. Er kam Anfang August nach Nitzahn. Dort trauerte auch das Hofverwalter-Ehepaar, das schon zu seiner Geburt auf dem Hof war, über das Schicksal der Familie (Zander, S. 22). Der Sohn wurde im September 1945 durch die Bodenreform von seinem elterlichen Hof enteignet. Er bemühte sich trotzdem darum, den elterlichen Hof weiter führen zu dürfen, im Januar 1946 versuchte er, selbst in Nitzahn zu "siedeln", aber auch eine solche Möglichkeit wurde noch im selben Monat verboten.

Verhungert im Speziallager des NKWD

Aber mit solchen Geschehnissen nicht genug. Wie der Schauspieler Heinrich George wurden 10.000e von bekannten und weniger bekannten deutschen Mitbürger interniert (Wiki). Darunter auch der allseits geschätzte Bahnitzer Lehrer Hermann Pape (1886-1946). Dieser hatte noch 1940 eine Chronik des Dorfes Bahnitz verfaßt. Die folgenden Angaben zu seinem Leben können seiner NKWD-Akte entnommen werden (30).

Er hatte den ganzen Ersten Weltkrieg als Soldat mitgemacht. Er war Leutnant der Reserve. Seit 1922 war er als Lehrer in Bahnitz tätig. Er war verheiratet und hatte inzwischen eine erwachsene Tochter. Diese war Krankenschwester geworden. 1940 war er der NSDAP beigetreten, also zu der Zeit als er an der Dorfchronik schrieb.

Im November 1944 wurde er zum "Volkssturm-Bataillon Jerichow II" eingezogen. Er wurde zum Bataillons-Kommandeur desselben ernannt (30).

Am 16. Mai wurde er gefangen gesetzt. Es darf angenommen werden, daß er sich mit seiner Einheit nach dem 4. Mai noch aus Bahnitz hatte absetzen können. Allerdings war er mit ihr offenbar nicht mehr bis über die Elbe gekommen. Bis zum 1. August 1945 blieb er in russischer Kriegsgefangenschaft und konnte aus dieser wieder nach Hause zurück kehren. Aber schon am 14. September 1945 wurde er erneut in Haft genommen. Und nun sollte ihn das Schicksal schwerer treffen. Er kam in das NKWD-Lager Nr. 69 nach Frankfurt an der Oder. Von dort wurde er nach Riga transportiert. Am 18. September 1946 kam er im dortigen NKWD-Lager Nr. 349 an. Offensichtlich war die Ernährungslage sehr schlecht.

Er erkrankte. Am 25. November 1946 wurde er in das Krankenhaus in Riga (Nr. 4379) transportiert. Und dort verstarb er schon am 6. Dezember 1946 im 66. Lebensjahr. Es werden angegeben als Todesursache (30): Myokarditis (Herzentzündung), Perikarditis (Herzbeutelentzündung) und Dystrophie (Unterernährung). Die diensthabende Ärztin, die diese feststellte, hieß Danilowa (30). Am darauffolgenden Tag wurde er auf dem zugehörigen Friedhof "im Quadrat Nr. 5 Grab Nr. 4" bestattet. - Ihm sollte ein ehrendes Gedächtnis bewahrt bleiben.

In den Endtagen des Zweiten Weltkrieges oder danach kamen folgende Bahnitzer ums Leben (31):

- Paul Fahrholz - Er starb durch einen Granateinschlag vor seinem Haus im Mai 1945.

- Elfriede Kersten - Sie nahm sich Anfang Mai 1945 in der Havel das Leben.

- Gustav Ganzer - Er starb am 28. Juni 1945 an der Elbe.

- Hermann Pape - Er verhungerte starb am 6. Dezember 1946 in einem sowjetischen Lager in Riga.

Schwere Jahre nach dem Kriegsende

Die Arbeit um das tägliche Überleben nahm die Menschen gefangen. Die verbliebenen Tiere mußten versorgt werden, die Ernte mußte eingebracht werden, der Acker mußte aufbereitet werden, Getreide mußte ausgesät werden, Kartoffeln mußten gesetzt werden. Alles dies geschah zwischen den auf den Höfen hausenden sowjetischen Soldaten, neben den Gräbern der gerade erst gefallenen Soldaten. Die Menschen gingen an der Havel wieder baden (Abb. 26).

Auch d

ie oben erwähnte Tieckower Heufähre wurde bald wieder benutzt, noch bis 1960 (4, S. 43f):

"Die

Bauern Fritz Els, Albert Freidank und Otto Müller machten ihre Fähre

wieder nutzbar. Als in der Ziegelei Krahnepuhl Übersetzprobleme

auftraten, der Grundstoff wurde inzwischen von der anderen Seite der

Havel geholt, transportierte die 'Heufähre' um 1960 beladene Dumper mit

Tonerde. Um 1960 wurde die nur landwirtschaftlichen Zwecken dienende

Fähre außer Betrieb gestellt und liegt nun seither hinter dem Grundstück

von Hans-Georg Müller auf Grund."

Diese Jahren waren für die Menschen auf den Dörfern schwer. Das russische Militär hat gleich nach dem Einmarsch alles Vieh aus den Ställen auf die Havelwiesen getrieben und selbst genutzt. Nur langsam und mühsam konnten die Bauern über Jahre hinweg ihren Viehbestand wieder aufbauen. Und nachdem die staatlichen, kommunistischen Strukturen aufgebaut worden waren, mußten sie ein "Ablieferungssoll" erfüllen. Schließlich sollten alle Bauern den flächenweit in der ganzen DDR gebildeten "Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften", der "LPG", beitreten. So gut wie alle großen Bauern in Bahnitz gingen daraufhin mit ihren Familien in den Westen. Und so geschah es in den meisten Dörfern. 1953 war ein zahlenmäßiger Höhepunkt erreicht der Aussiedler nach dem Westen. Von ihnen sind nach 1989 nur ganz wenige auf die Dörfer zurück gekehrt. Die meisten Nachfahren verkauften ihre Höfe nach 1989, so auch in Bahnitz.

"Der kleine Hund" - Erzählung aus dem Jahr 1954

Niemals wohl zuvor und seither haben die Dörfer des Havelbogens in ihrer Geschichte so sehr im "Zentrum" von weltgeschichtlichen Ereignissen gestanden wie in den Endtagen des Zweiten Weltkrieges. Seit seiner Veröffentlichung ist dieser Beitrag auf seinem Mutterblog (

Stud. gen.) über viele Jahre hinweg und bis heute der meistgelesene Blogartikel geblieben. Schon dieser Umstand zeigt, wie sehr das hier behandelte Thema auch noch die heutigen Menschen umtreibt, wie sie von ihm aufgewühlt sind. Und sollten sie nicht Recht dazu haben? Waren es nicht unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Vorväter? Ist nicht jedes geschundene, verlorene, entehrte Menschenleben eines zu viel? Das Unheil, das damals über Deutschland und die Welt gekommen ist, es ist bis heute kaum verarbeitet. Am wenigsten durch unsere deutschen Kulturschaffenden.

Wenn wir uns der schweren Schicksale erinnern, die die Menschen damals auf den Dörfern des Havellandes erlebten, mag es Sinn machen, sich an Erzählungen einer deutschen Dichterin zu erinnern, an Erzählungen von Agnes Miegel (1879-1964). Sie war "die" Dichterin Ostpreußens, ja, die "Mutter Ostpreußens". Und sie gab ihrer Klage um das Leid, das unserem Land widerfahren ist, gültigen Ausdruck. Stellvertretend sei erinnert an ihre Erzählung "Opa Adomeit geht nach Hause" aus dem Jahr 1944 und die Erzählung "Der kleine Hund" aus dem Jahr 1954 (35). Wir Menschen auf dem Land, die wir uns unserer Heimat und unserem Volk tief verbunden fühlen, werden nachfühlen, was in diesen Erzählungen enthalten ist.

/erstmals veröffentlicht: 15.09.2008,

überarbeitet: 30.7. und 7.8.2011, 3.2., 20.4.2017;

zuletzt (die beiden letzten Absätze): 28.4.2018/

*) Da es ja schon am 4. Mai sowohl in Möthlitz wie auch in Jerchel Kämpfe gegeben hatte, wird einem nicht so recht nachvollziehbar, daß dies erst am 5. Mai geschehen sein soll.

Literatur

Literatur

- Gaubatz, Petra: Chronik der Gemeinde Möthlitz. Möthlitz, Dezember 1996

- von Schnehen, Hermann: Erlebnisse und Erinnerungen von 1944 – 1949. In: von Schnehen, Margarete: Im Strom der Zeit. Familienschicksale im Elb-Havelland. Wallstein Verlag, Göttingen/Klein Schneen 2004, S. 108 – 131

- Kaiser, Barbara: am 4.7.1998

- Blasek, Willi: Zusammenfassende Darstellung der Chronik des Dorfes Fohrde mit Ortsteil Tieckow. Gemeinde Fohrde anlässlich des 770-jährigen Bestehend, 1997

- Voss, Klaus; Kehlenbeck, Paul: Letzte Divisionen 1945. Die Panzerdivision Clausewitz. Die Infanteriedivision Schill. Amun-Verlag, Schleusingen 2000

- Gellermann, Günther W.: Die Armee Wenck – Hitlers letzte Hoffnung. Aufstellung, Einsatz und Ende der 12. deutschen Armee im Frühjahr 1945. Bernard & Graefe Verlag, Koblenz (2. erw. Aufl.) 1990

- Baumann, Horst R.: Was sich wirklich in Bahnitz am Kriegsende abspielte. Brief an F. B., Jonesboro, GA/USA, 16.3.2005

- Pientka, Andrea: Chronik der Gemeinde Milow. Milow Mai 1995

- von Bismarck, Ilse: Auszüge aus Tagebüchern. In: von Schnehen, Margarete: Im Strom der Zeit. Familienschicksale im Elb-Havelland. Wallstein Verlag, Göttingen/Klein Schneen 2004, S. 137 – 147

- Deichgräber, Albert (1870 – 1950): Tagebuchaufzeichnungen vom 26. April 1945 bis zum 20. Mai 1945. (Geschehnisse in Kirchmöser und Plaue) In: 7. Jahresbericht des Historischen Vereins Brandenburg (Havel) e.V. 1997-1998, Brandenburg a.d.H. 1998, S. 152 - 162

- Winkler, Angela: Dorfchronik Altbensdorf. Altbensdorf 2005

- Pritzkow, Prof. Dr. W.: Erinnerungen an die Zeit vor 50 Jahren (in Milow). Manuskript, Merseburg 14. 4. 1995

- Kurowski, Franz: Armee Wenck. Die 12. Armee zwischen Elbe und Oder - Endkampf um Berlin 1945. Förderkreis für deutsche Geschichte e.V., Emmelshausen 2005

- Guderian, Günther: Das letzte Kriegsjahr im Westen. Die Geschichte der 16. Panzer-Division 1944 – 1945. SZ Offsetdruck-Verlag, Sankt Augustin (2. überarb. Aufl.) 1997

- B., F.: Erinnerungen eines 70-Jährigen. Bahnitz, Frühjahr 2004

- Gralow, Helmut B.: Ich war damals erst fünfzehn Jahre alt. Kriegsschauplatz Elb-Havel-Winkel im Frühjahr 1945. In: Altmark-Blätter, Heimatbeilage der Altmark-Zeitung 30. 5. 1998 – 11. 7. 1998 (in Fortsetzungen)

- Musial, Bogdan: Kampfplatz Deutschland. 2008

- Schulze, Henrik: 19 Tage Krieg. Die RAD-Infanteriedivision "Friedrich Ludwig Jahn" in der Lücke zwischen 9. und 12. Armee. Die Mark Brandenburg im Frühjahr 1945. Projekt + Verlag Dr. Erwin Meißler, Hoppegarten bei Berlin 2011 (www.meissler.de)

- Ossenberg, Stefan: Tapetenwechsel im Museum. In: RP Online, Duisburg, 09.01.2010

- Kleber, Walter: Bereit für den Umzug. Behelfsheim aus Gessertshausen steht kurz vor seiner Umsiedlung ins Bauernhofmuseum Illerbeuren. In: Augsburger Allgemeine, 7.8.2011

- Plattenhaus Poppenbüttel (Wikipedia)

- Klaus Peter Synnatzschke: Historisches aus der Stadt Sandersdorf-Brehna - Die Siedlung

- Deutsches Wohnungshilfswerk (Wikipedia)

- Arne Keilmann: Der Architekt Ferdinand Keilmann im Systemwandel des 20. Jahrhunderts - Behelfsheimplanung

- Peter Lehanka (Zirndorf): Baukarte zur Errichtung eines Behelfsheimes aufgrund des Erlasses vom 9.9.1943 (Auktion)

- Zander, Christian Frank: Briefe aus drei Jahrhunderten. Vom alten Fritz zum Führer. Fundstücke einer Bauernfamilie. Als Manuskript, DinA4, 124 S., o.O. (Sölden) o.J.; s.a.: Zander, Christian F.: Fundstücke – Dokumente und Briefe einer preußischen Bauernfamilie (1747–1953). Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2015 (352 Seiten) [Schriften zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Band 27]

- Reichhelm, Oberst: Bericht über die Kämpfe der deutschen 12. Armee (13.4. - 7.5.1945), Karten-Anlage 1 bis 4, auf: http://f15919.nexusboard.de/t603f7-Lagekarte-Armee-April-Mai.html

- Einsatzbericht der deutschen 309. Infanterie Division zwischen Havel und Elbe vom 27.04. bis 07.05.1945. Kartenanlage, auf: http://f15919.nexusboard.de/t603f7-Lagekarte-Armee-April-Mai.html

- Requard, Karl-Heinz: Märkische Heide, märkischer Sand. Wandern mit Theodor Fontane durch die Mark Brandenburg. In: Die Deutsche Volkshochschule (Ratekau), Folge 154, September 2016, S. 24-40

- Personalakte zu Hermann Pape der Hauptabteilung des NKWD der UdSSR für Kriegs- und Internierungsangelegenheiten, 1946, Archiv-Nr. 459079

- Zusammengestellt durch einen Bahnitzer nach seinen eigenen Erinnerungen und durch Umfragen in den jeweiligen Familien um 2010.

- Bading, Ingo: "Wer auf dem Tiger reitet, kann nicht absitzen". Adolf Hitler angefeuert von Astrologen und Hellsehern. 2013, http://www.lulu.com/shop/ingo-bading/wer-auf-dem-tiger-reitet/paperback/product-21122132.html; siehe auch derselbe: "Adolf Hitler auf den Wegen der "Vorsehung", Video-Vortrag, 28.4.2018, https://youtu.be/qIu6RYBJuZ0

- Bading, Ingo: Am vorletzten Tag des Zweiten Weltkrieges gefallen - Am 7. Mai 1945 gefallen - In einer Kreisstadt im Elb-Havel-Winkel. Preußen lebt!, 9. Februar 2017, http://preussenlebt.blogspot.de/2017/02/am-vorletzten-tag-des-zweiten.html

- Bading, Ingo: "Ich kann nicht mehr leben in diesem geschändeten Haus, ich helfe mir selbst." Inferno in Zollchow im Mai 1945 - Kultureller Gesichtsverlust der Länder östlich der Elbe bis heute. Preußen lebt, 31.12.2017, http://preussenlebt.blogspot.de/2017/12/ich-kann-nicht-mehr-leben-in-diesem.html

- Miegel, Agnes: Opa Adomeit geht nach Hause (Erzählung, 1944) - Der kleine Hund (Erzählung, 1954), in: diess.: Es war ein Land. Gedichte und Geschichten aus Ostpreußen. Eugen Diederichs Verlag, München 1983, 3. Auflage 1988